- 首页 -- >> 新闻频道-- >> 中国青年报新闻

-

这是一种稀缺的家庭温暖,而且是“限量版”——

《快把我哥带走》《大三儿》, 我们为什么羡慕“手足电影”

发布时间:2018-09-04 05:43 来源:中青在线 作者:沈杰群

-

今年夏末两部出色的国产电影,《快把我哥带走》和《大三儿》,应当连着一起看。

一部是由漫画改编的虚构故事,一部是用纪录片承载的非虚构影像。本身从叙事手法到诉说主题都并无交集,但它们彼此相通的内在联系,观众不难发现,且愈品愈醇。

借用知名编剧、影评人史航总结的概念,《快把我哥带走》和《大三儿》都可以称之为“手足电影”。《快把我哥带走》,是基因注定的“手足”;《大三儿》,是血缘以外的“手足”。

“手足电影”无疑是不太常见的一束光,骤然扫向大众忽视的精神面:如果我们的成长不曾是一座汪洋里的孤岛,如果有幸获得“手足”的陪伴,那是不是会得到这个世界多一点的温柔相待呢?

《快把我哥带走》展现原原本本就印刻在血脉里的“手足”关系。电影中彭昱畅和张子枫饰演的“时分”“时秒”兄妹组合,真实而淋漓地展现这一代年轻观众比较陌生的家庭情境。被血缘决定的手足,会因年轻时不成熟的成长阶段,人们有所抗拒、疏离,想走向自主渴求的社交圈,拥抱独立选择的人群。直至某个直面“得失”的瞬间,你才意识到恰是那位看不顺眼的手足,成就了这个家的安全感。

有人批评电影叙事夸张而分裂,“打着爱妹妹的旗号欺负她”,比如抢走妹妹最爱的烤肠——如此反驳的人大概从来都不懂得兄妹的含义。

作为独生子女的我,儿时很要好的玩伴就有一个亲哥哥,我因此全天候真切感受到何为“兄妹模式”——没什么悬念,的确出现 “时秒妹妹”一度头疼的景象。“能养一只熊猫”的富裕零花钱硬是掰成了“养两只狗”的寒碜,妹妹起床拉开冰箱,舍不得喝的冰可乐于夜里被哥哥偷喝一半;妹妹被妈妈勒令拉一下午小提琴,哥哥惬意咬着冰棍嘲笑她是“锯木头”;哥哥“好心”辅导妹妹写作业,反而错误成篇害她隔日挨老师一顿猛训。

但与此同时,我又看到,这个小伙伴的每桩生活琐事,哥哥其实都会认真记着。例如哥哥会一边吐槽她的乌龟和青蛙又丑又臭,一边按时按点喂食;妹妹手做的风筝挂到了松树上,哥哥踩低爬高暴晒半天也要给取下来;兄妹俩遭遇过一场车祸,妹妹轻微擦伤,哥哥腿部骨折住院。爸爸咬牙买了昂贵的航母模型,摆在病房床头柜上。哥哥立即催促爸爸出去,陪妹妹到池塘试玩新模型,而不是闷在病房里照顾他。

长大以后,懂事以前,每个哥哥都曾是一个顽劣惹人厌的孩子,需要时间把他打磨成稳重的姿态。但即使在懵懂无知的任性年纪里,有件事总在潜意识中不会动摇:家中另一个女孩,永远是他最重要的妹妹。

除了兄妹情深,《快把我哥带走》还有一个发人深省之处,是激发我们思考“手足”之于现代家庭关系的影响。拥有兄弟姐妹的孩子,显然更懂得照顾所有成员的感受,会更早学习分担父母的角色压力,以及家庭不稳定时期的潜在风险。

家庭内部结构如是,所指向的会是一个相对积极、温柔的结果——亲人之爱,不是强行附加或压迫的,而是如山泉般自然传递和渗透的,并能循环滋养整个家庭的土壤。即使当家庭变故的风雨袭来,手足习惯的互相助力与长期保持的平衡,都使每个孩子有底气勇敢面对,不会轻易自暴自弃。

而“手足电影”如《大三儿》,则是超越血缘的“手足”情分。这种“手足”,或许能为单薄的生命体增添一些新的平面,极大拓展了一个人的自我认知广度。

《大三儿》主人公叫叶云,1970年出生在内蒙古昭乌达盟,即现在的赤峰。身高1.1米的他,在当地一家铜业公司打扫卫生。家中姐弟四人,他在男孩子里排行老三,大家因而称呼他大三儿。大三儿的两个哥哥,先后因车祸去世。

除了好好上班、领着1300元人民币的月薪、雷打不动买福利彩票、和老父亲日日吃饭看电视,大三儿还想去西藏看珠峰。周围人知道大三儿进藏风险太大,身体吃不消,但谁也劝不住的。

最后陪大三儿了却进藏梦的,是两个数年交情的好哥们儿:资深驴友“阿皮”,和拍摄该片的导演佟晟嘉,3人自驾上路。还有一个哥们儿朱朱,通过电脑和手机“远程协助”那3个兄弟的漫漫自驾长途,顺带负责“婉转含蓄”地告诉大三儿父亲,其实他们要去的是西藏而不是四川。

大三儿的梦成了,好在他坚持了,更好在本来略显黯淡的生命剧本,始终站立着情同手足的哥们儿。

看完《大三儿》和导演佟晟嘉交流时,我说片中血缘以外的“手足情”真动人。佟晟嘉平静地回应,一个人活在世上,不可能和别人没关系,我们身边既有常年不联络的朋友,也有天天打电话的朋友,而他所做的,只是把大三儿和周围人产生的正常关系,如实放进去。

纪录片的最高境界,是让陌生人和陌生人之间建立起一份血缘关系。

佟晟嘉引用观众的评价—— “这是三个男人互相骗的故事”,他深以为然。“阿皮一直在骗大三儿,说他身体挺好的,没事儿;大三儿骗我们说,他身体不难受,其实挺难受的;我就在骗他俩,我是要保持客观的,不会为之动容的,结果呢……”佟晟嘉说,什么叫兄弟?尽可能不给对方添麻烦,这才是最好的兄弟关系。

“这些关系特别珍贵,一个人生命中这些关系不会太多,那么几个,屈指可数。但即便我不拍纪录片,关系都存在,这本来就是大三儿世界里的一部分。因为它们足够日常,所以引起共鸣。”

一个人的自我认知有很多条路径,个人主义的生存观念是其中一种,试图寻求个体能量的爆发极限,个体输出得越多,他人惊叹仰慕你的目光越诱人;还有一种活法,远远跳脱出了一颗心脏承受的荣辱悲欢——你的“唯一性”,是因为宇宙间其他生命的佐证,才获得存在的意义。

后者的力量,恰好折射在纪录片《大三儿》对“手足”的叙述上。

《快把我哥带走》和《大三儿》,从不同层面动情阐释了“手足”的现代含义。当下大银幕上的影像叙事,但凡日常的小溪流配以克制的情感,总能使现代人感动得难以言表,因为能唤醒那些尘封的“已得到”。可是这两部“手足电影”更为珍贵,因为它们更大程度上是让观众去叹惋“不可得”,以及“已失去”。

【编辑:黄易清】 -

相关文章

- 热点新闻更多>>

-

- 习近平在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话

- 中非合作论坛北京峰会开幕式宣传片《同心筑梦 命运与共》

- 重磅!关于世界形势和中非关系,习近平给出最新判断

- 这些金句,掷地有声!

- 习近平时间|授人以鱼 更要授人以渔

- 增强“四力”打造过硬队伍

- 让中非合作插上"一带一路"的翅膀

- 习近平出席2018年中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话

- 习近平:共享发展成果,实现共同富裕

- 共筑中非命运共同体 开启团结合作新征程

- 习近平将出席2018年中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨演讲

- 习近平分别会见出席中非合作论坛北京峰会的部分非洲国家领导人和国际组织负责人

- 解码中非合作论坛

- 让党的旗帜在宣传思想战线高高飘扬

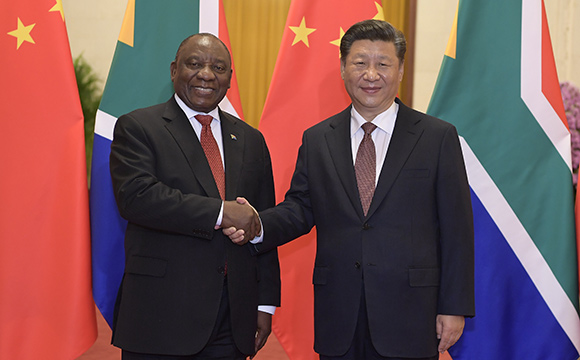

- 习近平同南非总统拉马福萨举行会谈

- 习近平会见吉布提总统盖莱 埃塞俄比亚总理阿比 毛安哥拉总统洛伦索

- 习近平会见联合国秘书长古特雷斯

- 微视频《北京见》

- 习近平会见苏丹总统巴希尔 纳米比亚总统根哥布 毛里求斯总理贾格纳特

- 共同绘制好精谨细腻的“工笔画”