-

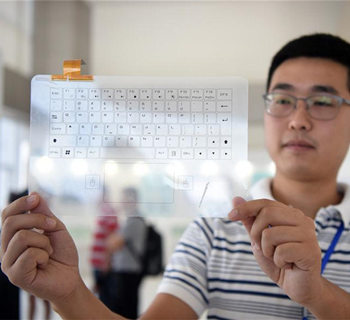

2017年在云南拍摄到的绿孔雀。奚志农/摄

法庭里坐了60多人,气氛自始至终都比较安静。庭审持续了大约3.5个小时,法庭调查、法庭辩论,无论原告还是被告,语气都是尖锐但不失平和的。

这是8月28日,昆明市中级人民法院第二办公区第一法庭。3名审判员和4名陪审员步入法庭时,在场的人大代表、政协委员、环保工作者、高校学生和记者们立即安静下来。

这个由7人组成的大合议庭将审理中国第一例濒危野生动物保护预防性公益诉讼。原告是民间组织,两家被告是一个水电站的建设方。而真正的“原告”,是一个光彩夺目但神龙见首不见尾的物种——绿孔雀。

法庭将裁定,这种被列为濒危物种的大鸟,能否保留“最后的完整栖息地”。

天平的另一端,是一个据建设方称投资已逾10亿元、已经停工的水电站项目。

过去一年多里,多个民间组织和研究团队发起的“绿孔雀保卫战”,让销声匿迹已久的绿孔雀进入了更多人视野(见《中国青年报》2017年7月26日报道《绿孔雀飞进红色名单》)。这一次,事情走上了法庭。

8月27日,法庭召开的庭前会议长达6个半小时。次日的庭审后,法庭宣布将择日宣判。

29日晚,原告方法定代表人、北京自然之友环境研究所总干事张伯驹和他的同事在夜色中走出法院。“难忘的72小时。”他感慨。

到目前为止,他认为,“从立案到开庭,诉讼非常顺利。”

12个项目包围一个栖息地

对这些人来说,绿孔雀已经消失太久了。

2017年3月10日,科研人员顾伯健在云南新平县和双柏县的红河上游河谷中发现了绿孔雀。他为此已经追寻了3年多。

他将此消息告诉了野生动物摄影师、民间组织“野性中国”创始人奚志农。

这个以“影像保护自然”为使命的民间环保机构,立即组成小分队赶往现场。他们要找到绿孔雀栖息地的真实证据,“为绿孔雀发出最后的求救信号”。

一路上所见所闻,让他们忧心忡忡。

人迹罕至的山路,偶尔有大货车驶过,遮天蔽日的尘土,让人几乎看不见几米之外的路况。车驶过绿汁江流域一片残存的葱绿茂密季雨林,就到了戛洒江。水电站当时正在修建。

他们来到了绿孔雀栖息地附近的一个小村寨,住进了村民老杨的家中。

老杨的妻子听说这几个风尘仆仆的人是为了拍绿孔雀,告诉他们说,在她年轻的时候绿孔雀很多,有时二三十只一起从山坡飞到河谷里。晚上,“满山都是绿孔雀的叫声”。现在虽然仍能听到叫声,但只能偶尔见到几只。

这话给了奚志农一行人极大的希望。在老杨的带领下,他们徒步下到河滩,在河两岸设置了两个隐蔽点,等待绿孔雀的到来。

时间一分一秒过去,太阳渐渐落到山后。终于,两只高大、羽色鲜艳的雌性绿孔雀先后出现在河滩沙地上。它们来回踱步、觅食,但十分警觉,不一会儿就隐入矮林中不见踪影。

队员们兴奋不已。这是2017年3月16日18时46分,距离奚志农第一次在云南澜沧江畔见到一只飞行而过的绿孔雀已经过去了17年。

国家林业局昆明勘察设计院2012年编著的《云南双柏恐龙河州级自然保护区总体规划》记载:“该保护区生物多样性极为丰富,区内分布的绿孔雀种群数量达60~70只,其野生种群数量是全省乃至全国所有自然保护区最多的,对研究绿孔雀的野外生活习性及繁育有着不可估量的意义。”

4天的野外调查中,奚志农等人幸运地看到绿孔雀飞上高大的树梢夜宿。入夜,高亢的鸣叫声在山谷中回荡。阳春三月,正是这“百鸟之王”繁衍生息的时候。

这些浑身流光四溢的大鸟,让队员们悲喜交加。

喜的是绿孔雀原来在这里还有一片完整的栖息地,悲的是这个栖息地还没来得及被系统调查,就已面临灭顶之灾:

近处,是盗猎者的捕杀。队员们在到达的第二天半夜听到枪声,使得他们再也没有看到第一天见到的绿孔雀小种群;

远处,是水电站的建设。当上游水坝开始放水,绿孔雀觅食的河滩的水面就会升高。水电站一旦建好,这里将被淹没。

不仅如此,根据双柏县政府后来的调查,恐龙河自然保护区周边共有12个建设项目:5个水电站、4个采探矿、2个公路交通、1个养殖项目。

找不到绿孔雀的绿孔雀保护区

仅分布于中国云南省的绿孔雀,30年来正在以惊人的速度减少。2009年,绿孔雀被世界自然保护联盟(IUCN)红色名录列为濒危物种。2017年5月,云南省发布《生物物种红色名录》,绿孔雀被列为极危物种。有资料称,绿孔雀现存数量少于500只。

2018年5月,昆明学院、中国科学院昆明动物研究所科研人员孔德军、杨晓君等人发表论文指出,绿孔雀的分布已从30年前的54个县骤减到22个县,种群数量从1991~2000年的585~674只下降到183~240只;8月,北京动物园滑荣、崔多英等人在论文里提出了另一个研究结果:绿孔雀分布地从1995年32个县剧减到13个县,种群数量从1995年800~1100只下降到235~280只。

据孔德军介绍,2014年至2017年,他们在云南24个县设置了190个样线。“然而,在865公里的样线上,只发现了3只鸟、1具尸体、6声鸣叫和12个脚印,这表明绿孔雀在野外的遇见率极低。”

他指出,绿孔雀的栖息地是在海拔2000米以下的热带和亚热带天然植被中,但1990年以来,云南从西部到南部,大量低于海拔1600米区域的自然植被都被清除,种上了橡胶、茶叶、水果、咖啡等经济林木。栖息地的转变,不仅使绿孔雀种群数量下降,也使整个生态系统的生物多样性丧失。

水电站的建设更是导致绿孔雀栖息地丧失的重要原因。

大理白族自治州巍山县青华绿孔雀省级自然保护区,曾是云南省唯一一个专门的绿孔雀保护区,自从常绿阔叶、落叶阔叶林改种为大豆、玉米、茶叶后,绿孔雀再也不来这里觅食。2010年澜沧江小湾水电站建成蓄水后,回水淹没了保护区所在的澜沧江支流黑惠江河谷,目前保护区已没有绿孔雀生存。

10年前,在经济利益和自然保护的天平上,当地政府选择了前者。

戛洒江水电站建设已持续了多年。国家林业局昆明勘察设计院2008年3月编制的《恐龙河州级自然保护区范围调整报告》称,“保护区原总面积为10391公顷,本次保护区调整调减面积809.463公顷,占原保护区面积的7.8%”。

“调整出的面积全部用于戛洒江一级电站水库淹没,和平梯级电站和大湾梯级电站水库淹没、大坝及厂房建设、施工进场道路建设,及少部分施工场地等。”

报告同时写道,“通过计算,调减的生物群落(栖息地)总面积为468.9472公顷”,它们分别“是落叶季雨林、暖温性针叶林和热性稀树灌木草丛”。而“干热性稀树灌木草丛和落叶季雨林是绿孔雀和黑颈长尾雉的栖息生境”。报告认为,此次调整将保护区的栖息地分割成若干块,对生物群落有一定破坏,“并将导致这部分栖息地永久丧失”。

总装机容量为27万千瓦的戛洒江一级水电站,原计划是2017年11月实现大江截流。

“再也不能等了。”张伯驹说。2017年3月30日,野性中国、自然之友、山水自然保护中心三家环保组织联名向环保部发出紧急建议函,呼吁“暂停戛洒江水电站项目,挽救濒危物种绿孔雀最后完整栖息地”。

同年7月12日,自然之友向云南楚雄彝族自治州中级人民法院提起公益诉讼,请求判令中国水电顾问集团新平开发有限公司和中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,共同消除戛洒江水电站建设“对绿孔雀、苏铁等珍稀濒危野生动植物以及热带季雨林和热带雨林侵害的危险”。

经云南省高级人民法院裁定,该案由昆明市中级人民法院环境资源审判庭审理。

“对野生动物栖息地的保护,要防患于未然。”张伯驹说,“我们没有办法等到它们毁灭了再去赔偿,那时赔多少钱都是徒劳。”

他说,2015年新修订的《环境保护法》赋予了社会组织提起环境公益诉讼的权利,“既然国家的司法制度都在支持生态保护的目标,我们就应该去提起这样的公益诉讼。”

不只是绿孔雀

在准备诉讼时,环保人士原本以为会找到大量文献和科研成果支撑。毕竟,在中国文化中,绿孔雀被视为祥瑞,这一有着华丽羽毛的大鸟,常常出现在古人的诗词里;在“孔雀之乡”云南,孔雀是这个旅游大省的一张名片。

但他们发现,有关绿孔雀的科学研究是凤毛麟角,“远不如滇金丝猴、大熊猫、朱鹮”。

2017年8月,自然之友决定组织科考队,进入红河上游戛洒江、石羊江、绿汁江开展科学调查。

由于这一片都是无人区,车辆无法进入,只能顺江漂流。无漂流经验的自然之友向国内漂流探险界专家冯春发出了邀请,请求他协助科考。

身价“每天300美元”、个子高大、皮肤黝黑的冯春,带领国内漂流界的9名顶尖高手,志愿全程参与了这次科考。所用的漂流和户外装备,都是冯春向朋友借的,“我们很乐意为环境保护作一些贡献。”

从2017年7月到2018年4月,这支由科研人员、律师、环保工作者、户外运动人士组成的20多人科考队,先后5次深入戛洒江、石羊江、绿汁江沿岸。

尽管这些河流对于征服过无数大江大河的冯春来说,只是“小江”,但由于是无人区,又担负着20多人的生命安全,冯春感到压力巨大。他凭借丰富的野外经验多次化解了漂流中的危险。

顺江而下,科考队步行进入热带雨林,瞬间仿佛来到了古生代末期。他们惊喜地看到,国家一级保护植物、繁衍了两亿多年的陈氏苏铁这里安然生长着。

多年研究苏铁的中科院昆明植物研究所刘健博士介绍,自二叠纪晚期以来,大部分苏铁类植物已经绝灭,仅剩少部分孑遗分布在热带和亚热带的一些区域。这一植物蕴藏着丰富的遗传信息。

科考队对205株陈氏苏铁的经纬度和海拔作了详细的全球定位记录。它们都处在水电站的蓄水水位以下。

“据我们保守估计,绿汁江沿岸流域5公里内的陈氏苏铁种群数量至少在两千株以上,可以说这是迄今为止发现的中国最大种群数量的地方。”刘健说。

随着调查的深入,越来越多的濒危动植物进入了科考队的眼界,这让他们兴奋异常。

在提交给法庭的材料中,他们写道:“绿汁江、石羊江河谷有着大面积保存完好的热带季雨林,且没有破碎化,一些地段甚至还处于原始状态,是绿孔雀、黑颈长尾雉、褐渔鸮、绿喉蜂虎、蟒蛇、陈氏苏铁、兰科植物等诸多国家重点保护的珍稀濒危野生动植物的栖息地和生境。然而这些地段却是水电站的淹没区。”

这个一开始只为绿孔雀而去的团队,“更强烈地认识到,要通过法律和其他途径保护好这片土地”。

在那篇发表在《鸟类学研究》上的论文里,孔德军、杨晓君等人分析了近30年来绿孔雀的生存状况和分布变化。他们指出,尽管云南的绿孔雀数量在普遍下降,但双柏县、新平县的数量却没有下降,双柏县的绿孔雀数量甚至有所上升。“我们认为该地区种群数量的上升,是由于大量未被破坏的植被,包括季雨林、热带草原、灌木和草地,极少的人为干扰,以及每天的巡逻和监测。”

“这些结果表明,若是给予充分的保护,中国的绿孔雀数量都能恢复。”

科考队员找到的已繁衍了两亿多年的珍稀植物陈氏苏铁。自然之友供图

环评报告是否独立客观

进入庭审时,“绿孔雀保卫战”进入了白热化。

争议最大的问题有两个:被告的行为“是否对淹没区的生态构成重大风险”;“水电工程淹没区内国家一级保护植物陈氏苏铁是否是国内发现群体数量最多的地区”。

被告方向法庭陈述,水电站项目过程中严格按照环境影响评价报告书以及相关批复意见要求开展工作,并且安排了专项环保资金,项目各项手续齐全完备,“系我国规划要求的合法的建设项目”。

被告代理律师辩称,绿孔雀的主要栖息地位于恐龙河自然保护区内,但动物可能越过保护区界活动;它们有时会到淹没区河滩地活动,但不能以绿孔雀的活动就证明其栖息地存在,因此不能确定项目蓄水后是否会对其种群造成毁灭性的打击。

律师还表示,项目已于2017年8月停工,尚未截流蓄水,不存在原告主张的对生态环境的潜在威胁,不存在过错,不应承担责任。

被告方还指出,用现在的调查结果否定2013年前的环评工作是不恰当的。当年环评中仅看到6株元江苏铁,并未发现大量苏铁存在;且由于当时基础研究理论支撑不足,无法对后来发现的陈氏苏铁进行确定。

自然之友的代理律师则指出,环评报告从程序到实体均存在重大问题。比如,中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司不仅为建设单位的股东之一,同时也是该项目的总承包方。作为这一水电工程的重要受益方,难以独立客观地评估该工程对环境的影响。他们认为,环评报告没有作全面调查和客观评估,对热带雨林只字未提,也未提及绿孔雀等保护动物栖息地将被淹没,而且“那么明显的苏铁,环评报告也对他们视而不见”。

“我们无意于去指责,我们只是想通过诉讼去完善一些制度。”自然之友法律与政策倡导总监葛枫说。

在她看来,在“要经济发展还是要环境保护”的选择面前,10年前和10年后发生了很大变化。

“这10年间,经济发展与生态保护的对立在慢慢弥合,‘绿水青山就是金山银山’,已经成为从中央到地方政府以及人民群众的共识。”葛枫说。

2017年5月,收到三家环保组织的紧急呼吁后,环保部很快作出了回应,派出专家组实地调查,召开各方座谈会;云南省委、省政府要求环保、林业、国土资源等部门实地核查;楚雄州委、州政府指示州级有关部门及时介入,与双柏县一起整改,比如保护区周边的小江河一级电站临时施工工棚被拆除,小江河二级电站停建,周边生态进行恢复治理,同时关闭矿区3个,停建矿区1个。

今年6月29日,云南省人民政府发布了《云南省生态保护红线》,将绿孔雀等26种珍稀物种的栖息地划入生态保护红线,戛洒江水电站项目绝大部分区域被划入。

至此,已经投入10亿多元的戛洒江水电站进退两难。尽管被告方主张“项目已暂停施工,原告提起诉讼的前提不复存在”,当法庭询问未来会否复工时,被告方答复称需要等待管理部门的指令。

现在,这10亿多元投资悬在半空,和那片无法估价的栖息地一样,都在等待法庭的裁决。

【编辑:贾志强】 -

相关文章

- 热点新闻更多>>

-

- 北京峰会举行圆桌会议 习近平主持通过北京宣言和北京行动计划

- 习近平同中非合作论坛前任共同主席国和新任共同主席国元首共见记者

- 北京宣言

- “北京峰会”将为中非青年带来哪些红利

- 习近平:中国永远是非洲的好朋友好伙伴好兄弟

- 行相同 心相同

- 一图读懂习近平对中非共建“一带一路”的最新诠释

- 3D视效|习主席主旨讲话摘金句划重点

- 习近平时间|让中非合作插上“一带一路”的翅膀

- 打造更加紧密的中非命运共同体

- 中央团校举办开学典礼

- 习近平和彭丽媛欢迎出席中非合作论坛北京峰会的外方领导人夫妇

- 中非合作论坛北京峰会开幕 习近平出席并发表主旨讲话

- 共筑更加紧密的中非命运共同体

- 习近平和彭丽媛欢迎出席中非合作论坛北京峰会的外方领导人夫妇

- 宣传片《同心筑梦 命运与共》

- 习近平在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话

- 重磅!关于世界形势和中非关系,习近平给出最新判断

- 这些金句,掷地有声!

- 习近平时间|授人以鱼 更要授人以渔

- 热图

- 今日热点

-