-

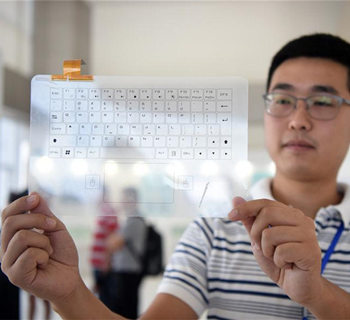

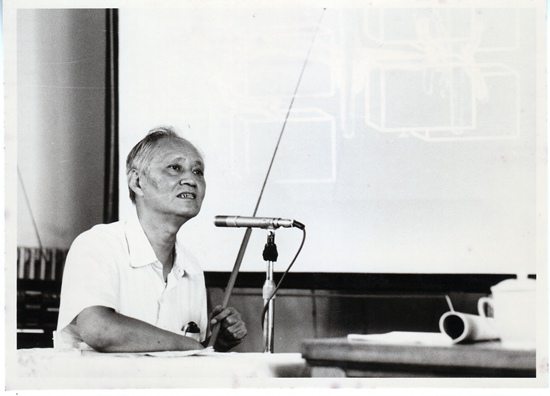

夏穗生医生。武汉同济医院供图

中国器官移植事业的开创者之一,以一种再自然不过的方式为自己安排了身后之事:4月16日14时,95岁的夏穗生医生在他从医的华中科技大学同济医学院附属同济医院停止了呼吸。半个小时后,他的眼角膜被悲伤的同事小心翼翼地摘除。

眼科医生判断,这双眼睛非常健康,至少可以帮助两位眼疾患者复明。

这双眼睛的主人已经无法目睹下一场移植手术,但国内此类手术的开展,无不受惠于他40多年前开创的器官移植实验。

国内普通外科的医学生几乎都读过夏穗生编写的教材。中国人体器官捐献与移植委员会主任委员、原卫生部副部长黄洁夫为他的《中华器官移植学》一书作序时评价,夏穗生是“中国器官移植事业的开创者”。

与夏穗生共事近50年的外科学教授刘敦贵认为,1973年,夏穗生主持的肝移植动物实验计划,是其一生中“最伟大的事情、最具开创性的工作”的开端。

当时,夏穗生是同济医院腹部外科研究室副主任。20世纪60年代,美国外科已在尝试肝移植的临床应用。见多了痛苦的肝病患者,夏穗生有意在国内开展这方面研究。

他手写了厚厚一摞肝移植实验计划。那个年代,国外的实验信息只提供了启蒙和线索,但具体实施步骤,他们无法得知。

当时刚从医学院毕业的刘敦贵,将夏穗生的实验计划逐字抄写了一遍。他至今都清晰记得,在实验报告中“实验目的”一栏,夏穗生陈述,肝移植是治疗终末期肝病的利好方法,国外已有成功案例。

紧接着的4年多时间,夏穗生带着5名医生、6名技术员开始了实验。

他们选择的实验对象是狗——国外同行早期也是这样的选择。

为狗做手术之前,一拨儿人负责消毒,衣服、口罩、器械都在一口直径70厘米的消毒锅里分三批消毒。其余人则要负责捉狗——每次肝移植实验需要4只狗,除了供体和受体,还要有两只狗作为“献血英雄”。

那时,手术医生面临的一个棘手问题是止血。实验初期,5%的实验狗就死于出血不止。夏穗生把狗的肝脏切下来后,创面“出血如汗”。没有止血用的电凝刀、止血纱布等,大家只能用细丝线对出血点逐一结扎。丝线易断,必须反复打结。每次手术,从开腹到结束,需要结扎打结300~400个。没有心电监护仪,他们便自己用耳朵听,将儿童用的血压表绑到狗腿上,每5到10分钟观测一次。

肝脏的切取、保存、灌洗,保存液、免疫抑制剂的研制——实验每向前一点,夏穗生和同事都只能高兴片刻,然后继续观察、总结、查资料。

夏穗生的妻子石秀湄是一名放射科医生,她记得在冬天,夏穗生不仅为狗点煤炉取暖,刚做完手术时还会和狗住在一起。

他们当时正在读大学的女儿夏丽天每次放假回家,都会跑去研究室围观,祈祷那些手术后的狗能活下来。

但在那个犬吠入耳的研究室外,环境更加富于挑战性。“文革”中,医院里张贴了批斗夏穗生的大字报,称他是“知识分子的板凳权威”“只搞科研,不为病人服务”。刘敦贵记得最清楚的一句是,“夏穗生的尾巴翘到天上去了!”

他觉得,夏穗生像郑板桥笔下“咬定青山不放松”的竹子。

根据实验记录,他们在4年间开展了98次分解实验、130次狗的异体原位肝移植手术,术后能站立、行走和奔跑的狗一共21条,最长存活65小时。

1977年12月30日,肝移植在同济医院进入临床,夏穗生为两位肝癌晚期患者开展了肝移植手术。转年,他发表论文《130例狗原位肝移植动物实验和临床应用》,在第九届全国外科学术大会上报告。这一成果受到首次全国科学大会的表彰。

夏穗生和课题组摸索的可供临床应用的肝移植手术顺序和操作方法,被业内视为“打开了我国器官移植事业的大门”。

据深圳市人民医院党委副书记余小舫回忆,他1978年在这里做学生时,刚进校就知道同济的器官移植。

1979年,同济医院建立了国内第一个器官移植研究所。1982年、1989年和1994年,夏穗生主持实施了亚洲首例胰腺移植、胰肾联合移植和腹部多器官移植,并在国际上首次实现为血友病甲患者进行脾移植。同济医院器官移植研究所副所长周平说:“夏教授做的东西一直都是最新的,一拿出来就是全国第一甚至亚洲第一。”

夏穗生生前常说,自己这些人是中国器官移植的拓荒者,为后来人开拓一条通往顶峰的道路,这条路越宽阔越有利于后来者攀登。

同济医院器官移植研究所现任所长陈知水对这些话很熟悉。1987年,他考取了夏穗生的硕士研究生。1992年,他已能主刀肾移植手术。1999年,33岁的他成功完成了一例肝移植手术。他记得那天下着大雪,手术持续了5个多小时,导师一直坐在手术室内,鼓励他:“大胆做,失败了算我的,成功算你的。”

90岁生日时,夏穗生对祝寿的晚辈说了一番感言。“成功是你们的,失败是我的。”他再次强调。

但他在90岁那年患了脑梗。一年前,又因病情加重住进了同济医院。

因此,生命的最后一年,这位名医一直住在他熟悉的医院里,成了一位病人。大部分时间,他认不得来探望的人,也很少说话。

他没有留下遗言。4月16日这天,“HAPPY BIRTHDAY(生日快乐)”字样的蓝色气球已经粘在他的病房墙上,护士长订好的生日蛋糕将在第二天准时送达。但是,他的人生停在了95周岁的前一天。

同济医院器官移植研究所办公室工作人员吴喜红形容,夏穗生去世的消息传出后,医学界、教育界人士的悼念信息“像雪花一样从世界各地飘来”。

人们从世界各地赶来向他道别。他的学生刘乐欣转了3班飞机,从哈佛大学赶回。

夏穗生的严厉在业内是出了名的。每名学生都感受过夏穗生的严厉,他们有时不得不请师母帮忙说情。

一次管床时,陈知水拔掉了一位肝移植病人的引流管。全院大会诊时,夏穗生为此将他劈头盖脸骂了一通。

他的学生文志向医生坦言,自己大约过了不惑之年,挨的骂才少了一些。文志向独立发表的第一篇文章约有1000字,夏穗生用红笔逐字修改,细致到标点符号,再用黑笔写上意见。

器官移植研究所办公室的王蓓对此习以为常,不管是所里的文件,还是学术期刊寄来需要审校的论文,夏穗生都会逐字修改。

吴喜红认为,夏老之所以对学生严厉,是因为他一心为中国器官移植学科培养继承人。他细心观察每个人的特点、感兴趣的方向,并帮他们选择课题。

中华医学会器官移植学分会第四、五届主任委员陈实是夏穗生带的第一批研究生。他记得,选择课题时,夏穗生会列出一批追踪国际先进水平的题目供学生挑选,要求硕士生做的课题必须是国内没有的,博士生做的课题是国际上先进的。

陈实选择了难度较大的胰腺移植治疗晚期糖尿病课题,从动物实验着手来积累经验,在国内首次成功地建立了狗胰腺移植动物模型并成功运用于临床,这在亚洲也属第一例。

85岁的同济医院超声影像科教授张青萍认为,夏穗生是个实干家,不是会转弯抹角的那种人。

张青萍年轻时曾被分到外科与夏穗生共事。“他看到你哪个地方不好,会立刻不客气地指出来,也会指导你。”张青萍回忆,夏穗生的手术是“公认的好,医生们都很佩服他。”去外地出差,他在火车上都能写出文章。33岁时,他便发表了中国第一篇关于肝切除的论文。

妻子石秀湄则记得,在家里没装电话的年代,家属楼下“夏穗生,有急诊”的喊声经常划破深夜的静。

这位名医生活简单,精力都在器官移植工作上。“他连家里的碗放哪里都不知道。”夏丽天说。

他的书房里摞满了书籍和文稿,连床都被书占了一半。平时别人很少被允许靠近夏穗生的书房,他担心会扰乱屋内书籍摆放的秩序。

书房里还存放着他的日记。从1971年到2014年,他记了30本日记。那些工整的笔迹下,记录的都是他做了什么手术或见到了谁,以及妻子的值班时间、女儿回家的日子。

他喜欢写诗,信手拈来。学生毕业了,他写“雄鹰展翅宜远眺”;夫人过生日,他忆“有缘小阁惊初见”;女儿去外地工作,他叹“尚有半生祝好安”。夏丽天把父亲写的诗整理到一起,细细数来,竟有超过一半写给了他参与过的器官移植学术会议和相关刊物。

6年前,同济医院器官移植研究所与武汉市红十字会举行捐献推广活动,照例邀请老所长夏穗生出席。活动最后,他第一个在捐献志愿书上签了字。

“我们从来没有去问夏老的意见,因为他一直在推动器官捐献、脑死亡立法,他觉得捐献就是理所应当的。”陈知水说。

反而家人是从新闻里得知消息的。夏丽天理解,父亲一生的心血都交付中国器官移植事业,他的一切都属于那里。

夏穗生去世后,他的家人决定捐出100万元人民币,资助家境贫寒但有志从事器官移植事业的优秀医学生。夏丽天说,让中国器官移植事业后继有人,是父亲的第二个遗愿。

而他的第一个遗愿已经实现了——他去世后,女儿立即联系了医生,以最快的速度帮助父亲完成了捐献。

【编辑:贾志强】 -

相关文章

- 热点新闻更多>>

-

- 习近平出席庆祝人民海军成立七十周年海上阅兵活动

- 习近平向“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议致贺信

- 习近平签署国家主席令

- 黄坤明出席“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议开幕式并致辞

- 习近平出席庆祝人民海军成立70周年海上阅兵活动

- 习近平集体会见出席海军成立70周年多国海军活动外方代表团团长

- 习近平检阅受邀参加海上阅兵活动的13国海军舰艇

- 120秒看中方编队接受习主席检阅

- 习近平检阅中国人民解放军海军仪仗队

- 习近平会见出席海军成立70周年多国海军活动外方代表团团长

- 习近平同多国海军代表团团长集体合影

- 庆祝人民海军成立70周年海上阅兵活动开始 习近平检阅我海上编队

- 步履坚实,迈向高质量发展

- 党中央、中央军委和习主席关心海军建设发展纪实

- 习近平向"一带一路"新闻合作联盟首届理事会议致贺信

- 【央视快评】勇于破题 善于解题

- 习近平主持召开中央财经委员会第四次会议

- 习近平集体会见参加中国海军成立70周年多国海军活动的外方代表团团长

- 习近平同外方代表团团长合影留念

- 肖扬同志遗体在京火化