-

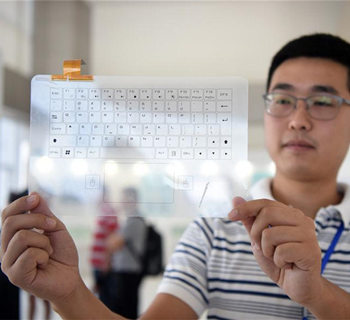

张大千(左五)、周炼霞(左三)等1946年合影。

导读

周炼霞很特殊:与陆小曼齐名的美女、才女,受的是大家闺秀教育,诗画俱佳;虽然如今风流均被雨打风吹去,但是她的一段人生与许多一世名士都婉约关联,如此仪态万方、活色生香的才情佳人从兹走过,尤其是还历经了“文革”等政治运动,留下的真历史也是别有洞天的,纵是世俗人生,今天也还有它特定的阅读价值。

------------------

1.胭脂颜色美人香

提到周炼霞(1906~2000年),好像要跟陆小曼连在一起说,才特别清晰:她俩都是美艳、有人气、有话题的名媛画家;1934年,陈小翠、冯文凤、李秋君等在上海发起组织中国女子书画会,集中了女画家中的佼佼者,周炼霞和陆小曼都是早期重要成员;上世纪50年代,上海画院第一批聘请了李秋君、陈小翠、周炼霞、陆小曼等9位女画家。她们的画各有千秋,其中陆小曼因为跟徐志摩有过沸沸扬扬的婚恋,最为大众知晓;而最具诗词造诣的,则是周炼霞和陈小翠——上世纪60年代,上海画院为提高年轻画家的古典文化修养,特意安排周炼霞为他们讲授诗词和《古文观止》。

周炼霞擅长仕女、花鸟,所绘鸳鸯尤其受人夸赞。她的《葫芦双禽》《紫薇松鼠》《翠竹仙鸟》《紫藤花鸟》,以及水仙、牡丹、兰草……设色明艳鲜丽,花鸟灵动烂漫,呼之欲出,笔致却工稳雅正,自有一份蕴籍;再看她的《理妆图》《卷帘远眺》《老梅月下独吹箫》《焚香记》《金灯诗思》《吹箫引凤》等,那些靓妆女子,神情明快,眉眼俏丽,但仪态举止之间,也不乏古典仕女的端凝、娴静风味。她在很多画作上都题有诗词,诗与画的情绪大多乐观喜兴,想来应该与当时书画消费者的趣味很吻合。

周炼霞的美貌尽人皆知,她那句“胭脂颜色美人香”(《题红灵阁主画牡丹》),似乎是最好的自况。郑逸梅说她“体态清便宛转,如流风回雪……本身就是一幅仕女画”;瞿蜕园将她的画与人并赞:“天然秀韵,画如其人”;使劲夸她的文字很多:“不庄不佻的态度,亦嗲亦媚之语言,对之可以忘忧……亭亭玉立,秀骨姗姗,其色可餐,其韵可饮,真倾国倾城之美人也。”还有人写得比较肉麻,说是甘愿成为她的妆台奴隶,或者化身蝴蝶,“飞舞于周女士绣帘之内,襟袖之间,香笺之上,让周女士轻轻一拍,葬身于其纤掌之中,亦足了却心愿……”

有才貌,擅修饰,解风情,场面上洒脱练达,谈吐机敏,所以周炼霞深得一帮名士倾心。冒鹤亭、吴湖帆、谢稚柳、瞿蜕园等,与她过从都密。不过,若以为她只是热衷于周旋的交际花、擅长招蜂引蝶的野草闲花,那又轻慢了。

周炼霞受的是大家闺秀教育。父亲周鹤年是晚清举人、候补长沙知府,擅长诗词丹青,从小对她授以声律、书画。十五六岁时,她拜著名画家郑德凝等学画;教周炼霞诗词的,是蒋碧薇的父亲、复旦大学教授蒋梅笙,晚清四大词人之一的朱孝臧也曾点拨她。20岁上下,周炼霞已开始在上海卖画,所绘扇面、卷轴等颇受行家赏识。后来,她还在上海锡珍女中等校当过国画教师。周炼霞年轻时就开始发表诗词,上世纪30年代中期至40年代,其诗词更是密集地亮相于《社会日报》《海报》《万象》等报刊。

像周炼霞这类活色生香的人物,报纸当然特别喜欢追捧。“炼师娘”的名号,在上海滩十分响亮。小报热衷于描述周炼霞的逸闻趣事,包括虚虚实实的艳闻,她则颇有娱乐精神,不以为忤;还有名士宿老,发表跟她相关且带有意淫色彩的文字,十分轻浮孟浪,周炼霞也处之泰然,一笑置之;她与文人画士聚会,也很能跟他们玩笑调侃,往往将古诗词或俗语信手拈来,伶牙俐齿,嬉笑戏谑,令人拍手称快。

徐云在《丹青优雅:我的祖母周炼霞》一书中讲述,上世纪40年代中期,周炼霞怀孕,即将分娩,朋友们依然邀约她参加宴会。老报人朱凤慰问她:“大妹子黄台瓜熟,蒂落之期近耶?”朱凤慰曾说周炼霞是不世出之美人,喜欢称她“大妹子”以示亲近。他这里化用了相传为武则天之子李贤所作《黄台瓜辞》:“种瓜黄台下,瓜熟子离离。”周炼霞听罢,脱口而出:“八月十五月光明,屈指计之,吾即宣告破产乎。”她的话也有来历,“八月十五月光明”是京剧折子戏《武家坡》中薛平贵的唱词,“宣告破产”乍一听则是工商界用语。周炼霞将它们顺手组合,巧妙连缀,在大庭广众之下,将略微私密的话题回应得亦庄亦谐,确实有急智。

性情和处世态度风趣谐谑、脱略不拘,令周炼霞泰然度过几十年的斜风细雨,或狂风骤雨。“文革”中,她却也难逃厄运,罪证之一,竟是那阙1944年5月在《海报》上发表的《庆清平·寒夜》:

几度声低语软,道是寒轻夜犹浅。早些归去早些眠,梦里和君相见。

丁宁后约毋忘,星眸滟滟生光。但使两心相照,无灯无月何妨。

最后两句特别新鲜别致,曾经众口传诵,也引发诸多联想,甚至被指有情色意味。周炼霞刊发于1945年8月底的《非日记》一文曾解说:“我正是取于孟子说的‘胸中正则眸子瞭焉,胸中不正则眸子眊焉。’瞭然就是光辉明亮,视黑夜如同白昼,无灯无月又有何妨?也就是‘不欺暗室’的意思。”到了1948年,日本投降已久,她在文章里说得更为显豁:“当时上海正在沦陷时期,夜间灯火管制,家中闲坐,觉此时此地,暴富新贵,触目皆是,其果能免于昙花一现乎?必须心地光明,则一旦战事胜利,国土重光,其欣慰为何如?”因为日伪统治时期文网森严,不能作露骨之辞,因而以小词“鼓励身心清白之士,坚其信心”。周炼霞说,有人觉得她写得香艳大胆,未免曲解。

说起来,《寒夜》的字里行间,究竟是隐约泄露春光,还是纯粹无关风月,都是说得通的。对一首诗词的解读,只要有所凭依,不妨见仁见智。但是,造反派不仅视她的仕女画为毒草,对她的词更有匪夷所思的荒唐解释——这“无灯无月何妨”分明是在表白“但求黑暗,不要光明”。周炼霞被殴打至伤,一只眼睛失明,身体与精神蒙受的伤害之深,不言而喻。

几个同时代的女画家中,陆小曼已于1965年病故,恰好躲过“文革”炼狱;跟周炼霞同样遭受折磨的陈小翠和庞左玉,都在愁惨中选择自杀;仅余一目的周炼霞不仅没有轻生,还请人刻了两枚印章,一枚引用屈原《九歌·湘夫人》的“目眇眇兮愁予”,一枚使用成语“一目了然”。她后来的书画作品,很多就钤了这两枚印章。不仅拒绝抚着伤口呻吟,还用诗心与洒脱消解苦难,有几人具有这般风度?

抗战胜利后,周炼霞(左)等迎接齐白石(中)到上海。

2.绝妙好辞浑无迹

周炼霞的诗词特别为人称道,来看那两阕为人击节夸赞的《卜算子》:

已是丑奴儿,那复罗敷媚。绿意红情得暮春,弄影全无谓。

香冷少年心,酒暖千秋岁。帘卷东风第一枝,花与人同醉。

淡画满庭芳,遥唱春云怨。不买胭脂点绛唇,本色何由褪。

玉笛一丝风,吹过声声慢。似说无愁可解嘲,且斗樽前健。

《绿意》《红情》《东风第一枝》《一丝风》等十几个词牌名,被她随意调遣,竟是镶嵌得浑然无迹,天衣无缝。据周炼霞友人、画家张增泰先生的《也说螺川女史》讲述,杭州有位朱姓词人早年与周炼霞相识,晚年他通过画家陆抑非赠给她一首《虞美人》词,索要其近影一帧,周炼霞遂报以这两首《卜算子》。她如此这般婉拒,有自谦有共勉,又体贴又旷达,暖意、尺度与风雅并存,实在是仪态万方。

1939年年初,周炼霞绘水仙牡丹图祝贺某人新婚,大概是落笔匆忙,牡丹未点花心。画作悬挂进新房后,才被人发现。按说这点疏忽是有点尴尬的,她立刻题诗一首:“修到神仙侣,原无富贵心。还将龙烛火,来对凤箫吟。”一番补救,妙手回春,周炼霞确实才思敏捷。

就连粉镜、风帽、咸鸭蛋……种种随处可见的家常玩意儿,周炼霞都能入诗入词,且玲珑婉转,自然天成。比如,填于1956年秋的《清平乐》,单吟过滤嘴香烟:

泥金镶裹,闪烁些儿个。引得神仙心可可,也爱人间烟火。

多情香草谁栽?骈将玉指拈来。宠受胭脂一吻,不辞化骨成灰。

周炼霞的题记写道,自己曾在中苏友好大厦的展览会上,看见有一种金头香烟,模样很美丽,买的人特别多。“可惜我对此道的程度太幼稚,不懂得如何去领略它,只把来当艺术品般欣赏着。这样为长短句添吟料,又有何不可呢?”

她的《消寒九咏·手笼》写从前与貂皮大衣配套的手笼(既保暖也作装饰,还可装入化妆用品),同样巧妙别致:

常共貂裘觅醉吟,相携不畏雪霜侵。

浅深恰护柔荑玉,开阖频牵细链金。

密密囊中藏粉镜,依依袖底拥芳襟。

旗亭酒冷人将别,一握难禁暖到心。

空调是当年的新鲜物事,所以,“新雅酒楼新开冷气”,她也能填一阕《虞美人》:“不教消暑饮冰浆,别有氤氲酿得十分凉。”这些绝妙好辞,有聪明有俏皮,更有显而易见的学养、功底。难怪董桥要说,周炼霞的词仿佛李清照再世,其仕女画和书法里有“久违的缥缈芳华”。常与周炼霞切磋诗词的名士许效庳,认为她的诗词在画院数十人里首推第一,“真愧煞须眉”。

周炼霞的诗词集《螺川韵语》生前没有问世,但她与著名学者瞿蜕园(字兑之)先生合著的《学诗浅说》《文言浅说》上世纪60年代便在香港出版。瞿蜕园曾任燕京、辅仁等大学教授,著述丰厚,诗书画造诣俱深,他是清末军机大臣、外务部尚书瞿鸿禨之子,曾国藩女儿曾纪芬的女婿。瞿蜕园弟子俞汝捷在《花朝长忆蜕园师》一文中回忆,瞿蜕园曾经对他说,自己与花神同一天生日(花朝节),随即补充道,“与林黛玉一天生日”。只消这一句话,老先生的诗人气质,已呼之欲出。

俞汝捷先生在当代中国出版社2016年再版的《学诗浅说》之《写在前面》里说,他曾在老师家见过周炼霞,后者告诉他,书的主要作者是蜕老。此话或许属实,或许是谦虚,但她一定有所贡献。《学诗浅说》的别开生面,妙语纷呈,读得人口角噙香,不由得要对参与该书写作的周炼霞,再次刮目相看。也突然觉得,对于有这等才情的佳人,落笔须得庄重,方才不致唐突。

《万象》杂志主编、陈小翠之兄陈蝶衣,曾邀请周炼霞担任1942年5月创刊的《万象十日谈》的编辑委员。40年代前期,周炼霞还写过几篇小说,刊于《万象》等杂志。《宋医生的罗曼史》讲一群青年男女眼花缭乱的婚恋故事,编织了许多落花有意、流水无情的桥段。作为短篇小说,人物稍嫌多而凌乱,但叙事活泼,语言风趣。《佳人》讲述一位潦倒诗人的一段春梦,幽默中带一点酸涩。《遗珠》则写一个童养媳的奇特命运——起初遇人不淑,后来竟辗转成为都市摩登女郎。周炼霞虽然偶尔涉足小说,成就不算大,但故事写得鲜活,借用她形容笔下人物的话,有一股“明朗娇憨”,人情世故也通透。其短篇小说《佳人》1944年还与张爱玲、苏青、施济美一道,被选入《当代女作家小说选》。

所以呢,无论小报怎么渲染周炼霞作风不拘小节或者男朋友多,撇开那些香艳的泡沫,她的文化人身份却是稳稳当当搁在那里的。她固然是当年沪上文艺圈的一枝红杏,性情摇曳,容貌明丽,才艺鲜艳,石榴裙下,参拜者众。但是,周炼霞作为灵秀聪颖的画家、诗人,哪里是“交际花”三个字所能随便敷衍的?

由此,可不可以这么说,美人行走江湖,有才艺才华作烘托,那才更是粉底描金、鲜花着锦?美丽之外多几成文化的含金量,一则,给自己增添了矜贵;二来,旁人待她,除了见而心喜,无疑还要增加一份折服。

周炼霞

3.多诉欢悦少言愁

周炼霞早年就发表过指导已婚妇女护肤、化妆、养生的文章,除了种种细致周到的建议,她还强调她们空闲时应有美术或音乐的消遣,以此“颐养性情”——心性柔和,自然有益于肌肤细腻光洁。周炼霞不仅精于修饰,衣着也十分考究,有一次她别出心裁,将明艳的花卉直接绘在素锻上,制成旗袍,一亮相就让人连声喝彩。

上世纪50年代的周炼霞,虽然人到中年,装束也靠拢了当时的朴素、中性的风气,但仍然不失讲究,尽量保持注重仪容的习惯,老友冒鹤亭说,“见者不知其已作阿婆,非复三五少年也”。1956年9月,周炼霞写过一阙《清平乐·咏秋装》,讲的就是缝制新衣的愉悦:“添着新裁半臂,轻笼一段云霞。”她在词前小序中写道,中秋与国庆期间,穿着衬衫,早晚嫌凉,此时添一件背心,就很轻便适宜。她的背心用薄呢制成,衣领与纽扣采用深色黑丝绒,再用深色绒线绣成简单的云纹,“可在节日或晚会中穿着”。

周炼霞与陈小翠相善。后者不喜欢交际,性格矜持内敛,她曾经以京剧旦角行当形容自己与好友截然不同的作派,说周炼霞好比花衫,自己则是青衣。陈小翠不喜欢烫发,周炼霞曾询问缘故。她说烫发就像龚自珍批评的那种“病梅”,矫揉造作,毫不自然。周炼霞为此填了一阕《踏莎行》,说小翠“爱好天然,懒趋时世,淡妆不借兰膏腻”。陈小翠则以《虞美人》回应:“背时村女怕梳头,哪及南唐周后擅风流。”她说,周炼霞的头发“无日不曲,固甚美也”。

有一天,陈小翠请周为自己的《终南夜猎》手卷题词,嘱咐须题得“艳丽清新”。真是出了一道超级难题,她画的可是怒目圆睁的钟馗啊。那两天,周炼霞绞尽脑汁,也得不到一点“艳句”:“试思‘钟馗捉鬼’,艳丽将何从?”周炼霞说,恨极时,差点想为画里的钟馗涂脂抹粉,将他的“猬毛短髯”编成小辫子,再把群鬼也依次化妆。再一细思,若果真如此,不但“大好画图成一幅怪现状,而居士(陈小翠号空翠居士)必责令赔偿,是又将奈何”!最后她灵机一动,先用淡胭脂在冷金笺上勾花纹,然后填了一阕《满江红》。“词虽不艳,而题法亦合乎‘艳丽清新’也”。两位女画家的笔墨趣味与周炼霞的诙谐机敏,都跃然纸上。

冒鹤亭说周炼霞的词“一破陈规,务求欢娱”,不喜欢无病呻吟、作愁苦之言。她在诗词里确实不爱过多地渲染愁绪,但是人生漫长,怎么可能避得开起伏转折或者心事万千?那些纷扰愁烦,周炼霞在诗词里也时有流露。

上世纪40年代初,日伪统治下的上海大米供应紧张,米价昂贵,市民经常要半夜去排队抢购平价米。周炼霞有一首《轧米》就写了日常生活的艰辛:“重愁压损作诗肩,陋巷安贫又一年。相约前街平籴去,米囊还倩枕衣兼。”诗人感慨,“从知煮字饥难疗,不作诗囊作米囊”。

发表于1944年的《书落魄》,既悲山河动荡——“空领略,酸辛味。更休问起,破碎家山,乱离身世。”也叹书生无用、生计艰难——“砚田何似稻田丰,笔耕未抵牛耕惠。叹百斛清才,不换升升米。”

周炼霞还有一些诗词,或冷眼旁观世人趋时媚俗、骄淫邀宠,或感慨才华累人,惋惜那些簪花咏絮的才女,从古至今难得有“几人如意”;《遣怀》《小倚》等诗,则比较直接地感怀身世,或叹息红颜易老:“弹指年华似掷梭,奈何人又奈天何?浮生若梦为欢少,绿叶成荫结恨多。”“镜中颜色愁中褪,砚里生涯病里过……炉烟细细风前袅,也似侬心委曲多。”

周炼霞的《感时诗》,末句为“销尽繁华春似梦,坠楼人比落花多”。著名篆刻家陈巨来说,“三反五反”期间,自尽的人不少,此诗写于一位银行经理跳楼而亡之后。

上世纪50年代有两年时间,周炼霞为檀香扇与四川竹帘描绘花鸟人物。她在《虞美人》词后写道,之前“既为常课,就不曾想到赞美它们”。因为即将到画院专事创作,“当我把最后一批‘加工品’送到互助组时,突然发觉和它们已经产生了感情”,似乎有送走两个好友的惘然,遂在回家的路上写了两阕小令,留个纪念。我们由此可知,她进入画院之前那段时间的谋生之道。

周炼霞《听秋声》

4.娑红娇蛮玉狸酸

刘聪先生著辑的《无灯无月两心知:周炼霞其人与其诗》一书,讲述了词人宋训伦“一生无计出情关”的曲折跌宕。宋训伦生于1910年,供职于上海的金融机构,却精于填词。1938年7月底,情场受挫的他署名玉狸,在《社会日报》上发表了一篇文章,愤懑地说:当下的洋场都会中,无论路柳墙花还是名媛闺秀,没有一个“内蓄真灵,外扬文采”,她们朝夕憧憬的,“不过汽车洋房与油头粉面之少年而已”,而名媛闺阁与路柳墙花的区别,无非是前者代价更高。这番偏激之论,打击面太宽,许多读者表示义愤,却也有人拍案叫绝,还有人引以为至理名言。其他报纸赶紧兴冲冲地跟进讨论,一时十分闹热。

8月中旬,《社会日报》发表娑红的《与玉狸论女人》,言之成理地反驳玉狸:不管男性女性,都有人利用金钱谋求身心之享乐。何况,那些七尺男儿,大者贪污变节,小者蝇营狗苟,“出卖人格,实有过之而无不及”。作者接着揶揄玉狸,大概是在情场追求失计,吃不到葡萄而嫌葡萄酸。宋训伦非常好奇,这位娑红女士是何许人也?他一度还揣测,或许是某位男士假托的。

此后宋训伦又发表一文,结尾再次恣意挖苦,“今日红妆只爱钱”,“好诗岂配女人怜”。娑红则以一阕《菩萨蛮》针锋相对,很少见到诗词的题目这么直截了当的,居然就叫《警告宋词人》,写得也相当泼辣:“女儿不配怜诗好,男儿便合沙场老。何故擘吟笺,冤她只爱钱?”她还讥讽词人“忘却来时路”,“借问令萱帏,男儿抑女儿”?因为对方语涉母亲,宋训伦怒不可遏,愤然还击,用语已升至谩骂级。

笔仗打得如此硝烟弥漫,读者对报纸的关注度当然非常高,《社会日报》的主编陈灵犀与两人分别都是好友,此时遂出来息事宁人。不久,友人安排宋训伦与周炼霞(即娑红)在画家丁慕琴(丁聪之父)的家宴上相会。她身穿深蓝底上有浅黄龙纹的精致时装,眉如春山,逸兴飞扬,“谈笑全无挂碍”。宋词人此前讥诮的那些庸脂俗粉,哪能与眼前这位玲珑剔透的美才女相提并论?他不仅立马收兵罢战,还顿时为之倾倒。

宋训伦随后填的几首小词,当然完全收敛起了那套蔑视女人的旧腔调,不仅对周炼霞的才华心悦诚服——“倾心愿拜女先生”,“巾帼竟推巨擘,须眉甘让先鞭。手挥彤管写吟笺,压倒群仙”;更表露自己已经难挽心猿意马,即便此时无缘,只能与她姐弟相称,仍期盼“万一虔修天可转,来生莫再相逢晚”。

宋训伦的《馨庵词稿》后附有《周炼霞遗词特选》,其中有1939年他过生日时周炼霞填的12阕《浣溪沙》,注明“为玉弟三十华诞志念”。她全无半分去年笔战时的威风凛凛、嬉笑怒骂,只余温言软语,既写相聚的柔情、缠绵,也抒离别的相思、惆怅。

这段不打不相识的交情,维持了半个多世纪。两人此后一直有诗词唱和、笔墨往来。宋训伦1949年后移居海外,上世纪90年代初,周炼霞拟刊行诗词画集,向宋训伦索词,他的《沁园春》依旧温情绵长:“甘隶妆台,愿从绛帐,莫笑当年情意肫。长相忆,喜经霜梅竹,万里遥亲。”宋训伦直到50岁才结婚,家里保存了不少周炼霞寄来的书信,他在她那些或颦或笑、或凭栏或嗅花的照片下方都题了字,在很多照片周围抄写着她的诗词。在自己精心粘贴的周炼霞影集前面,宋训伦抄录了纳兰容若的愁绝之语:“一生一代一双人,争教两处销魂。相思相望不相亲,天为谁春?”据刘聪先生记叙,得知周炼霞去世的消息后,宋训伦无限悲伤,声称“我活着也没有什么意思了”。

陈灵犀1940年曾委托邓散木先生刻过一方印章,赠与宋训伦,印文是“一生无计出情关”,似乎一语成谶。

上世纪50年代,周炼霞与著名画家、收藏家吴湖帆走得很近,两人既合作绘画、填词,也有不少唱和之作,看得出彼此的投契和相知。与他们同时代的有些学者还认为,吴湖帆那些写得出彩的词,往往经过了周炼霞润色。坊间至今对这段往事有许多议论,聊得津津有味。周炼霞友人、诗人包谦六的文字,曾被用来替她消解这类八卦:“紫宜(周炼霞原名紫宜)少时颇端丽富文采,所作词语颇大胆,有‘无灯无月何妨’之句,似朱淑真之‘人约黄昏后’也。其实跌宕有节,有以自守,只是语业不受羁勒而已。”

周炼霞1927年秋与徐晚蘋(号绿芙)结婚,育有一女四子。丈夫是晚清状元、大学士徐郙之后,与她同为蒋梅笙的学生。徐晚蘋醉心摄影,也喜吟诗作画撰文,出版有短篇小说集《鹦哥》。1928年秋,“女画家周炼霞新影”刊于《联谊画报》的封面,摄影人署名“徐绿芙”,题句为“神仙伉俪人间住,艳绝红霞映绿芙”,有多得要溢出来的心满意足。两人1929年共同出版《影画集》作为结婚纪念,收入40余幅摄影与绘画作品。1935年,周炼霞在《道路月刊》发表一组七绝《西湖忆》,怀念他们在杭州度蜜月时的陶醉、缠绵,有许多欢欣甜美的细节。而徐晚蘋1946年发表的《西湖怀旧话烟霞》一文,仍在回忆19年前的新婚之旅,说他俩都喜欢烟霞洞楼阁幽敞,特别是它有个跟新娘名字巧合的“霞”字,很适宜作“蜜月之双栖”,因此他们选择在烟霞洞住了50多天。

徐晚蘋酷爱跳舞,还写过相关小说与散文。其《从舞小记》写到初下舞池时“温馨在抱,心头如小鹿乱撞”,继而觉“跳舞虽苦而有女可搂,酥胸温柔,正复舒适……”文字稍显腻味。周炼霞则在《一圆三跳》中描述,“蘋卿嗜舞,恒彻夜沉醉于旋律音中”,用功之勤,胜过自己习画——“盖其走扶梯用‘华尔兹’步法,挽领结哼‘探戈’拍子也。”她还曾经填过几阕词,调侃他对一位舞女的深度迷恋与丧魂失魄。周炼霞也客观地评点丈夫的舞技,认为他跳得过于讲究,好似有一类诗人的“苦吟”。她觉得“随便一点,自有灵性,跳舞然,治一切艺术,莫不皆然……究其原因,大抵任事于邮政局者,往往习惯于公式化,不易超越常范也”。周炼霞在这里顺便道出了自己对跳舞与其他艺术门类的审美标准——推崇灵动而不喜板滞。她自己的笔墨,确实饱含灵性。

1946年5月,徐晚蘋率队赴台湾接管邮政系统,后来担任台湾邮政局长,晚年移居美国。先前珠联璧合的“神仙伉俪”,至40年代中期结婚已近20年,彼此难免感到失落或失望,夫妻之间已经渐生嫌隙,但是暂时分离时,他们都料不到会有30多年的烟波阻隔吧?上世纪80年代初,周炼霞被徐晚蘋接去美国,两人重续前缘。幸运的是,她那只受伤而失明的眼睛,也被名医治愈。

本版图片来源于徐云《丹青优雅:我的祖母周炼霞》

【编辑:贾志强】 -

相关文章