-

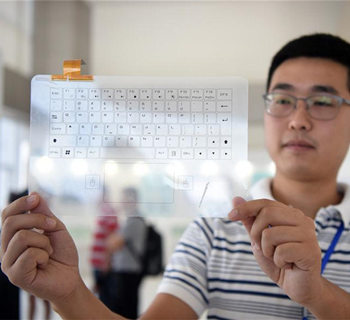

在陆军军医大学康复中心,杜富国进行肌电手抓握训练。张永进/摄

“他有双会笑的眼睛。”每一个认识杜富国的人都这么说。

扫雷大队四分队副班长刘新未第一次见到杜富国,是来扫雷大队报到的日子,比他早到半日的杜富国笑眯眯地站在车边,很自然地接过了他手里的背包,开始带着他参观营区。

刘新未有些内向,在来之前他曾因为要重新融入一个新集体而感到紧张,却在第一天就被杜富国的热情化解。

当最初看到这个爱笑的战友躺在医院里,双眼被纱布覆住,一双袖管半截空荡荡时,刘新未会不由自主地想起曾经的杜富国。

热情、话不多、爱开玩笑,是战友们对杜富国的一致评价。这个1991年出生的大男孩像所有20多岁的年轻人一样,喜欢打游戏、打篮球、研究美食。

组队打王者荣耀,是扫雷官兵们休息时的一项娱乐活动,杜富国却因为破旧的手机,“段位”一直升不上去。

“其实我技术挺好的,就是手机有点卡。”每次被队友抱怨,杜富国就会摸着脑袋不好意思地笑。在智能手机不断更新迭代的时代,他的手机还是最老的一款,屏幕碎得横七竖八,被称为扫雷大队的“古董机”。

对自己抠,对别人杜富国却很大方。同组战友艾岩的父亲重病住院,他二话没说从银行卡里转出1.2万元给了艾岩,再去找朋友借钱来凑。当得知战友邹德能的父亲患了癌症,杜富国一边从余下不多的生活费里省吃俭用“抠”出500元,一边东奔西走呼吁大家为邹德能父亲众筹。

在杜富国看来,无论是为战友挡雷还是筹款,都是应该做的。“我们是战友,换了别人也会这么做。”他说。

杜富国喜欢为了这个集体奔忙。作为连队的“三小工”,他几乎每天都拿着钳子、螺丝刀、试电笔,在院子里敲敲打打。只要有人喊一声“富国”,他就会立刻出现。

扫雷四队每个窗户外的“米”字型简易防盗窗、隔壁宿舍的空调、水房里的水龙头、厨房里的灶台……营区里到处都留下了杜富国修理维护的印记。

在扫雷大队,不少官兵来自云南、贵州、四川一带。逢年过节回家后,各种风味的腊肉就会被大家拎回连队,这时候在厨房里忙碌的总是杜富国。

“他喜欢做饭,手艺特别好,大家都只吃他做的腊肉。”刘贵涛说,到了这时候,他这个班长也只能去找机会打下手。

在雷场上,危险总是如影随形。走下雷场,官兵们非常珍惜那些轻松快乐的任务间隙。刘贵涛说,杜富国是那个铆着劲儿让大家更快乐一点的人,总是充满活力。

然而,从伤痛中醒来,杜富国不得不面对一个新的世界。“你们不要担心。”每当有部队领导、战友来看望他,他总会说起这句话。白色纱布遮住了从前那双带着笑意和活力的双眼,杜富国选择扬起嘴角。

“他是我见过最坚强的人。”解放军第926医院创伤显微外科主任陈雪松说。行医多年,他第一次遇到手眼伤残的伤情,但40多天的救治时间里,他从未听杜富国喊过一声疼。

全身大面积炸伤、烧伤,每次换药时重新触碰伤口,连医生都心有不忍,杜富国却总是咬牙坚持着。陈雪松记得,他曾看到过杜富国躺在床上颤抖,连床都被带得摇晃。

“只要能让我以后自理,对我的恢复有提高,再大的苦我都能忍。”杜富国说。他甚至问过陈雪松能不能同时装两个假肢,想试一试以后还能不能做俯卧撑。

失去了视力,杜富国开始学着依靠听力生活。他喜欢去院子里散步,听医护人员介绍院子里的花花草草。他努力记着每位医生的语调和脚步,在路边朝他们点头致意。

在病床随手可及的地方,放着杜富国托妻子买回的智能音箱。每天康复训练结束后,他会用它听书、听新闻。陪护战友刘新未来了,他们就聊一聊扫雷前线的故事,或者一起唱唱歌、开开玩笑。

“其实是他在感染我。”刘新未说,原本性格内向的他,在陪护杜富国3个多月的时间里,唱过的歌比前20多年的总和还要多。

他们最喜欢唱的歌是《你是我的眼》,最喜欢读的书是《钢铁是怎样炼成的》。杜富国期盼着还能回到部队、回到扫雷前线,哪怕待在营区里,做一些力所能及的工作。

“我特别喜欢这身军装,喜欢军人这个职业。”杜富国说,战胜自己才是最困难的,而在最困难的时候,是军人的血性让他坚持下去。

从小生活在贵州遵义,听着抗战时期三爷爷救治失散红军的故事,杜富国对军人有着特殊的感情。甚至在他的感染下,弟弟杜富强也参了军。

“希望有一天能够回到部队,继续和战友们一起扫雷。”杜富国说。

如今,陆军军医大学西南医院的护士下了夜班会收到杜富国专门给她们带的鸡蛋,6楼康复中心的病房里每天都能听到来自扫雷一线的消息,或杜富国轻快的歌声。

4月末的重庆天气晴好,身着军装的杜富国坐在桌前,小心地摸索过桌上的纸后,抬起缠着水笔的假肢,一笔一画写下一个“福”字。

“他之所以这么乐观坚强,是他选择了乐观坚强。”陈雪松期盼着能出现医学上的康复奇迹。对于眼前这个坐得挺拔的年轻军人,他用了两个字形容他的所作所为:壮举。

相关稿件

【编辑:贾志强】 -

相关文章